パートと労災保険-治療費や休業補償はもらえないのか

パートの出勤途中で事故に合ってしまった私。

しばらく入院することになりました。

しかしその期間のお給料がないと生活ができません。

それにできれば治療費も保険で負担して欲しい。

そこで労災保険を認定してもらおうと思って会社に電話したら・・・

「うちの会社はパートに労災保険は適用していません」

って言われてしまったんです(涙

どうにもならないのでしょうか?

パートも労災保険を受けられる

本当に労災保険はパートには適用されないのでしょうか?

厚生労働省のホームページに労災保険に関するQ&Aが掲載されていて、その一つに次のようなものがありました。

1-3 パート、アルバイトなどの非正規雇用でも、労災保険給付を受け取ることができるのでしょうか。正規雇用の場合と何か違いはあるのでしょうか。回答

パート、アルバイトの方も、労災保険給付を受けることができます。また、給付内容は正規雇用者と同様です。

このように、厚生労働省はパートでも給付資格があると明言しているのです。

つまり、

ということですね!

労災保険の対象となる労働者は職種や雇用形態に関係なく、雇われてお給料をもらっている人です。

労働の対償として賃金を受ける人であれば誰でも対象となると定められているのです。

パートだからと言って休業補償が受けられない訳ではないんですね。

これは、派遣労働者やアルバイトや日雇いの労働者にも当てはまります。

労災と認めてもらえない時は?

そもそも労災にあたらないケースも考えられます。

私的な用事や、故意にケガを負うなどです。

どんな時に労災になるのか、いくつかピックアップしてみます。

休憩中の事故

× 認められない

ただし設備などの管理状況の不備が原因でおこった事故は認められる。

またトイレなどの生理的行為中の事故も労災と認められます。

出張中の事故

〇 認められる

会社の命令として出張や外出中におこった事故は労災と認められます。

ただし明らかに私用な行為の場合は認められません。

仕事が原因で病気になった

〇 認められる

仕事中に有害な物質や過度の負担などで健康被害にあった場合、労災となります。

ただし仕事との因果関係が認められる必要があります。

たとえばぎっくり腰は年齢が原因か仕事が原因か判断が難しい症状です。

そのため因果関係が認められないケースが多いようです。

通勤中の私的行動

× 認められない

通勤中に食事をするなど通勤と関係のないことを行った場合、それ以降におこった事故は労災と認められません。

ただし、その行為をおこなう前までは認められます。

また次の場合、通勤路から外れると労災と認められませんが、通勤路に戻った後の事故は労災となります。

- トイレやコンビニでジュースを買うなど、ちょっとした行為

- 日用品の購入

- 特定の職業訓練

- 選挙の投票

- 病気の診察

- 要介護状態にある身内の介護

労災を認めるのは会社ではない!

実際のところ労災かどうかを判断するのは労働基準監督署であって、会社ではありません。

そのため会社が労災かどうかを判断するのはおかしいのです!

場合によっては「労災隠し」として会社がペナルティを受けるケースもあります。

会社が労災を認めない時は、労働基準監督署に相談をしましょう。

労災には時効があります

労災の時効は、2年のものと5年のものがあります。

時効を過ぎると労災の補償を受けられません。

しかしこの期間内なら退職していても、労災請求することは可能です。

2年で時効になる労災

- 療養(補償)給付

- 休業(補償)給付

- 葬祭料・葬祭給付

- 介護(補償)給付

- 二次健康診断等給付

5年で時効になる労災

- 障害(補償)給付

- 遺族(補償)給付

会社が労災を認めないのはどうして?

パートでも労災を受ける権利があるのに、どうして会社は労災保険を使わせてくれないのでしょうか。

理由をいくつか挙げてみます。

- 労災についてよく分からない

担当者が労災について知識がない場合、面倒だと感じて適当な理由でごまかしているケースが実は多いのです。

会社の管理職だからといって、なんでも知っていると思ってはいけません。 - 労働基準監督署から注意を受けたくない

労働基準監督署から注意や指導・調査など受けるのが嫌で、労災と認めない企業もあります。

- 保険料が上がる

労災保険の保険料は企業が全額負担しています。

そのため労災を使うと保険料が上がると考えて、認めない企業もあります。 - 企業イメージが悪くなる

事故が多い企業という思われるのが嫌という理由で、労災を認めない企業もあるようです。

- 労災保険に入っていない

企業が労災保険に加入するのは義務ですが、保険料の支払いが嫌で加入していないケースもあります。

労災保険は労働者のための保険でなはい!

労働者が仕事中に病気やケガをした時に、会社は治療費や休業補償をする義務があります。(労働基準法第75、76条)

しかし会社の負担が大きくなり十分な補償ができないケースが考えられます。

その負担を軽減するための制度が労災保険制度です。つまり労災保険制度は企業のために制定されているのです。

会社が労災保険に入っていない場合、補償はないってこと??いいえ、労災の基準にあっていれば補償をうけることができます。

会社が労災保険に加入していない場合、未加入の理由により次の割合で費用が企業から徴収されます。- 故意に労災に加入していない場合100%

- 過失により加入していない場合40%

まずは労働基準監督署に相談をしましょう。

労災保険の内容は?

労災保険には様々な種類がありますが、とりあえず気になるのが

- 支払った治療費

- 休んだ分の収入

についてではないでしょうか?

この二つについて、詳しく見ていきますね!

支払った治療費を給付「療養(補償)給付」

労災保険には「療養(補償)給付」というものがあって、

仕事中や通勤中に事故にあい治療を受けた場合は、治療費や入院料・救急車などの料金を症状が治癒するまで支給してもらうことができます。

労災保険上の治癒とは、治療をしてもそれ以上効果が期待できない状態を指すのです。

病気やケガが残っていても、関係ないのです。

困ったものです。

労災保険の種類には「療養(補償)給付」など(補償)とついているものがあります。

これは、「療養給付」と「療養補償給付」の2種類あるという意味なのです。

原因が仕事上の場合「補償」がつきます。

通勤の場合はつきません。

受けられる給付は同じなので、気にする必要はないですね・・・

「療養(補償)給付」の支給方法

支給方法はどこで治療を受けたかで変わります。

次の2種類あります。

指定医療機関で治療「療養の給付」

労災病院や指定医療機関・薬局で受診すると、無料になります。

お金でなく治療や薬が現物で支給されたということです。

- 指定医療機関で治療

- 請求書に必要事項を記入して会社に署名をもらう

仕事上の災害の場合:様式5号

通勤上の災害の場合:様式16号の3 - 指定医療機関に請求書を提出

指定医療機関以外で治療「療養の費用給付」

一度現金で治療費を支払った後、費用を給付してもらいます。

- 医療機関で治療して治療費を払う

- 請求書に必要事項を記入して会社に署名をもらう

仕事上の災害の場合:様式7号

通勤上の災害の場合:様式16号の5 - 医療機関で請求書を証明してもらう

- 労働基準監督署に請求書を提出

- 後日支払われる

指定医療機関検索

各請求書ダウンロード

※労働基準監督署でも入手できます。

休んだ分の収入を補償「休業(補償)給付」

仕事中や通勤中に事故にあって収入がえられない場合、「休業(補償)給付」を利用できます。

- 仕事や通勤でケガや病気になった

- 1の結果、仕事ができなくなった

- 2の結果、お給料がもらえない

休業の3日目までは「待機期間」となり、「休業(補償)給付」は支給されません。

ただし仕事上のケガや病気の場合、会社が60%の休業補償を行うことになっています。

- 請求書に必要事項を記入して会社に署名をもらう

仕事上の災害の場合:様式8号

通勤上の災害の場合:様式16号の6 - 医療機関で請求書を証明してもらう

- 労働基準監督署に請求書を提出

- 後日支払われる

各請求書ダウンロード

※労働基準監督署でも入手できます。

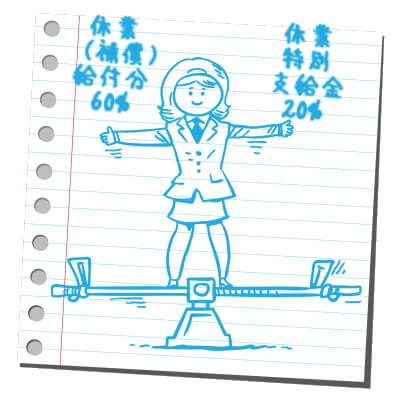

休業補償はいくらもらえる?

休業補償が認定されれば、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されることになります。

ちなみにこの割合は、二つの給付金が合算されたものです。

- 休業(補償)給付分 60%

- 休業特別支給金 20%

本来の給付は60%ですが、支援的な意味合いで「休業特別支給金」の20%が追加で支給されます。

この二つを合わせると、80%になるのです。

給付基礎日額ってなに?

給付基礎日額とは一番簡単な言葉で言うと、一日に稼いだ平均額です!

労働基準法で決められている平均賃金と同じ金額になります。

お給料にはボーナスなど特別なものは含みません。

時給800円で週3回5時間勤務。

8月に事故にあい労災で休業した場合

3カ月の給与:800円×週3回×5時間×4週×3カ月=144,000円

(簡略のため、月4週として計算)

3カ月の日数:31日(5月)+30日(6月)+31日(7月)=92日

給付基礎日額:144,000÷92=1,565円

ということで、パートやアルバイトは次の労働基準法の例外項目が適用されます。

ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。

賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十

表現が難しいですが、ようするに給付基礎日額が

より低くてはいけないという意味です。

つまり、この計算式で求めた金額が最初に求めた金額より多かった場合、こちらを使用すればいいのです。

時給800円で週3回5時間勤務。

8月に事故に労災で休業した場合

3カ月の給与:144,000円

3カ月の日数:12日(5月)+12日(6月)+12日(7月)=36日

(簡略のため、月4週として計算)

給付基礎日額:144,000÷36=4,000円

ちなみに労災保険の給付基礎日額には最低金額が決められていて、平成29年8月1日から平成30年7月31日までは3,920円です。

給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)|厚生労働省

解雇手当などで使われる平均賃金では適用されないので、注意しましょう。

休業(補償)給付は会社が休みの日やパートのシフト外の日でも支給されます。

(ただし待機期間の3日間は除く。)

給付基礎日額が4,000円の場合、一日当たり80%をかけると3,200円。

1か月30日とすると、休業(補償)給付は96,000円です。

例では3カ月の給与が144,000円だったので、かなりトクをしていることになります。

支給してもらうごとに、請求書を提出する必要があります。

その時医療機関の証明がいるので、治っているのに休業(補償)給付をもらい続けるのは不可能なのです。

第三者行為災害とはなに?

通勤中や仕事中に、会社外の人が原因でケガや病気になった場合も労災となります。

そして加害者側に損害賠償する義務がある場合「第三者行為災害」といいます。

「第三者行為災害」は交通事故によるものがほとんど。

加害者が自賠責保険に加入していれば、そこから休業補償などを受けることができます。

いいえ。

労災保険と自賠責保険は、重複して受け取ることはできないことになっています。

自動車事故の場合、労災保険と自賠責保険のどちらから受け取るか選ぶことになります。

自賠責保険から受け取る

通常はこちらがおススメ

労災保険の休業補償は60%ですが、自賠責保険は最高100%支給されます。

さらに労災保険の休業特別支給金20%を受け取ることができます。

また自賠責保険は慰謝料が支給されたり、義足や補聴器などの費用も支払い対象となります。

労災保険から受け取る

労災保険から受け取る場合、自賠責保険から補償を受け取ることができません。

そのため受け取れる金額が減ってしまいます。

しかし被害者側にも過失がある場合、自賠責保険で受け取れる金額が減額されます。

ですが労災保険は減額されないので、労災保険の給付額の方が高額になるケースがあります。

また加害者が自賠責保険に加入していない場合、加害者に直接支払いを求めることになります。

しかし支払いを督促するなど精神的にキツイ思いをするケースがほとんどです。

そのため労災保険から受け取った方が楽です。

示談する

示談とは金銭を受け取って、それ以降の損害請求する権利を放棄することです。

示談成立後は原則として、補償を受け取ることはできません。

示談は治療中や休業中におこなわれます。

そのため保険で受け取れる最終的な金額は、示談の段階では分からないのが普通です。

一見高額に見える金額を提示されたとしても、本来なら受け取れた保険よりも低いケースもあるのです。

示談は何らかの思惑があって、加害者から提示されるものです。

被害者が有利になるようなことは、ほとんどありません。

安易に示談しないようにするべきなのです。

※労働局や労働基準監督署では示談を要求されたら、連絡して相談するように求めています。

「第三者行為災害届」を提出

「第三者行為災害」で補償を受ける場合、必ず「第三者行為災害届」を出さないといけないという決まりがあります。

これは労災保険と自賠責保険の二重取りがないように、労働基準監督署が把握するためです。

第三者行為災害のしおり|厚生労働省

「第三者行為災害届」を提出しない場合、保険給付が差し止められるなどの措置をうけます。

また災害届の提出時に「交通事故証明」が必要となるので、必ず警察を呼ぶようにしましょう。

※警察に届けていため「交通事故証明」がない場合は、「交通事故発生届(様式第3号)」の提出でも受け付けてもらえます。

しかし個人的には加害者が自分に有利になるように行動することがないように、警察に間に入ってもらうべきだと思います。

その他の給付金

障害(補償)給付

業務や通勤中の病気やケガが治った後に障害が残った場合、給付されます

・障害等級第8級~第14級:一時的(1回のみ)給付

・障害等級第1級~第7級:年金として継続的に給付

遺族(補償)給付

業務や通勤中の災害が原因で死亡した場合、その収入で生計を維持していた遺族に年金が給付されます。

給付を受けられる人は次の優先順位があります。

[1] 妻または60歳以上か一定障害の夫

[2] 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子

[3] 60歳以上か一定障害の父母

[4] 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫

[5] 60歳以上か一定障害の祖父母

[6] 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定の障害の兄弟姉妹

[7] 55歳以上60歳未満の夫

[8] 55歳以上60歳未満の父母

[9] 55歳以上60歳未満の祖父母

[10] 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹

ちょっと難しい表現がありますね。

要するに

・妻

・60歳以上か一定の障害がある夫・父母・祖父母・兄弟姉妹

・18歳未満か一定の障害がある子・孫・兄弟姉妹

が受給資格者になります。

夫が死亡した場合、まず妻が受給資格者になります。

ですが!

妻がバリバリ働いていて夫が主夫をしている場合でも、夫が60歳以上か障害がない限り受給資格者になれません。

または、「男は働け!」という意味かもしれません・・・

補足:

一定の障害とは障害等級第5級以上を指します。

また[7]から[10]は55歳以上という条件になっていて受給資格者になりますが、「若年停止」という状態になって60歳になるまで支給されません。

「若年停止」は一見意味が無いように見えますね。

実は意味があります。

遺族(補償)給付の受給資格者がいない場合、配偶者や子などに遺族(補償)一時金が支給されます。

一時金は一回だけです。

資格対象になっていれば60歳以降に継続的に支給されるのでトクなのです。

葬祭料・葬祭給付

業務や通勤中の災害が原因で死亡した場合、葬儀を行った人に対してに支給されます。

そのため葬儀の主体が会社や友達の場合、遺族でなくても受け取ることができます。

傷病(補償)年金

業務や通勤中のケガや病気が1年6か月経過後も完治しない場合、年金が支給されます。

ただし障害等級第1級から第3級に相当する症状であることが条件です。

介護(補償)給付

障害(補償)年金・傷病(補償)年金を受給していて

・障害等級第1級

・障害等級第2級で精神・神経と胸腹部臓器の障害

の人で介護を受けている場合支給されます。

二次健康診断等給付

会社で行った健康診断で

・血圧・血中糖質・血糖・腹囲またはBMIの全てで異常

・脳血管疾患・心臓疾患ではない

と診断された時、二回目の健康診断や特定保健指導の給付をうけることができます。

まとめ

いかがでしたか?

労災保険は正社員・パートの区別なく、会社に雇われてお給料をもらっているなら受け取ることができます。

また仕事が原因で受けたケガや病気が、労災にあたるかどうかを判断するのは会社ではなく労働基準監督署です。

労働者が労災保険の請求書を労働基準監督署に提出するのを、会社が止めることはできないのです。

会社が請求書に署名をしてくれないなら、労働基準監督署に相談をするようにしましょう。